Constelación del Mes

VOLVERPara los amantes de la observación del cielo a simple vista, con binoculares o telescopios.

Aquí destacamos en las mejores regiones del firmamento, escogidas especialmente para cada época del año, los objetivos de mayor interés observacional.

Constelación de Enero

Orión

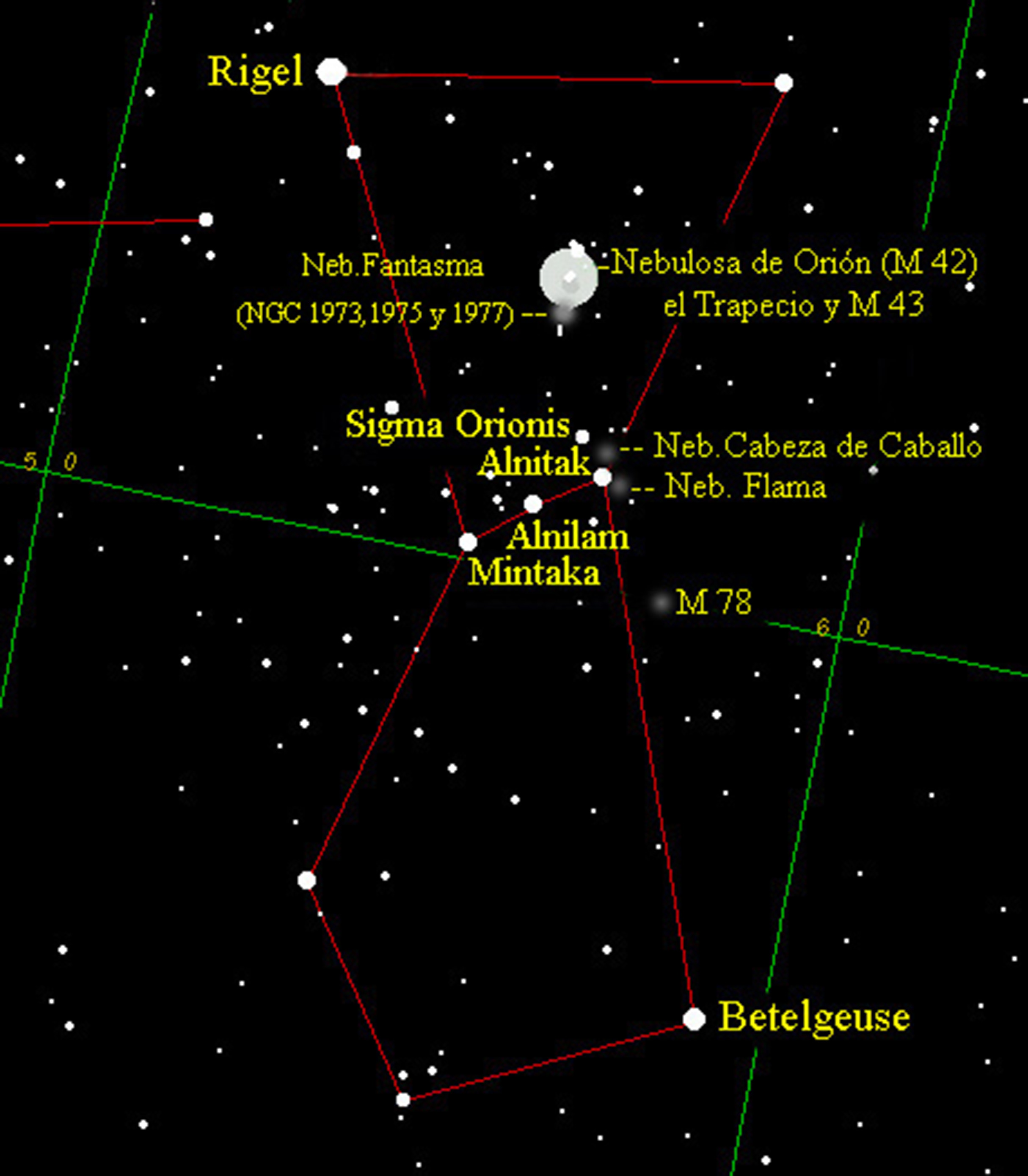

Es la región más emblemática del cielo, y en ella fueron situados a través de la historia muy diversos personajes mitológicos. En la antigua Mesopotamia la figura es citada en las tablas de Mul-Apin, bajo el nombre de "Siba-zi-an-na", "El verdadero pastor celeste"; figura que sostenía un arco o un bastón. Osiris ocupó su lugar para la civilización egipcia, quién con uno de sus brazos extendidos, sostenía en su mano a la estrella Aldebarán. En Grecia, las estrellas de esta legendaria constelación, dieron forma a un cazador gigante: Orión, nombre con el cual ha llegado a nuestros días. Contiene a muchos de los astros más notables del firmamento, la mayor parte perteneciente al “Complejo de Orión” (una gigantesca formación de gas, polvo y estrellas), como la gran nebulosa M 42, y algunas de las estrellas más brillantes de la esfera celeste.

La Gran Nebulosa de Orión (M 42), M 43, y el Trapecio

Es la parte más destacada del complejo de Orión. M 42 es la nebulosa de emisión más cercana a la Tierra, y la más llamativa del cielo, visible a ojo desnudo. Es una gigantesca “cuna” estelar situada a 1.500 años luz de nosotros. En el interior de esta puede observarse también al “Trapecio”, un sistema estelar sólo en principio cuádruple (lo que le da su nombre), que es en realidad séxtuple; compuesto por estrellas súper gigantes azules, producto de la misma nebulosa. Sin embargo casi todos los componentes son a su vez en sí mismos sistemas estelares dobles, triples o múltiples según el caso. Dando lugar a un verdadero cúmulo estelar. M 43 es otra parte de la nebulosa de Orión, con menos brillo aparente, y separada de la sección principal por una gran franja oscura.

Datos Observacionales:

Nebulosa de Orión: ascensión recta: 5h. 35m. Declinación: 5° 27m. Tamaño aparente: 85 x 60 minutos de arco. Magnitud visual: 4.

Las estrellas principales del trapecio: Magnitud visual: 5.5, 6.6, 6.9, y 8.2

Nebulosa M 43: ascensión recta: 5h. 35m. Declinación: 5° 16m. Tamaño aparente: 20 x 15 minutos de arco. Magnitud visual: 6.8

Nebulosa Flama (NGC 2024), NGC 2023, y la Nebulosa Cabeza de Caballo: la “Flama”

Es una nebulosa de reflexión relacionada al complejo de Orión, separada por 15 años luz de M 42, e iluminada por la cercana estrella súper-gigante azul Alnitak. No muy lejos de ella se encuentra NGC 2023, otra nebulosa de reflexión, asociada a otra estrella súper gigante azul. La “Cabeza de Caballo” es una nube molecular oscura de más de un año luz de extensión. Se encuentra a 1.200 años luz de nosotros, y sobresale por delante de una nebulosa difusa de emisión, IC 434. Esta última nebulosa es parte del complejo de Orión, y su gas es excitado por el sistema estelar de Sigma Orionis. Su observación es extremadamente compleja.

Datos Observacionales:

Nebulosa Flama: ascensión recta: 5h. 41m. Declinación: 1° 49m. Tamaño aparente: 30 x 30 minutos de arco. Magnitud visual: 10 (1)

NGC 2023: ascensión recta: 5h. 42m. Declinación: -2° 14m. Tamaño aparente: 10 minutos de arco. Magnitud visual: - (1) (2)

Nebulosa Cabeza de Caballo: ascensión recta: 5h. 41m. Declinación: -2° 27m. Tamaño aparente: 8 x 6 minutos de arco. Magnitud visual: - (1) (2)

Rigel (Beta Orionis): Se trata de una espectacular súper gigante blanco-azulada, y está ubicada a unos 800 años luz de la Tierra. Cuenta a su vez con dos compañeras, Rigel B y Rigel C, que orbitan alrededor de la estrella principal. Se puede ver como un sistema doble a partir de telescopios medianos (3).

Betelgeuse (Alfa Orionis): se encuentra a 425 años luz de nosotros, y es una estrella súper gigante roja. Está en el final de su vida, la que culminará con un gigantesco estallido de supernova. Es también una variable, cuya magnitud oscila entre magnitudes de 0.2 y 1.5 (4), a lo largo de 6 años. Fue designada como Alfa, a pesar de que Rigel es más brillante. Su diámetro es 1.500 veces el del Sol.

Datos Observacionales: ascensión recta: 5h. 55m. Declinación: 7° 24m. Magnitud visual: 0.45 (promedio a lo largo del período).

Las “Tres Marías” (Alnitak, Alnilam y Mintaka): conforman el llamado “Cinturón de Orión”. Alnitak (Zeta Orionis), es una estrella triple a 825 años luz de nosotros. Su componente principal es una súper gigante azul, que es a la vez una estrella binaria. El componente C se encuentra bien separado del primer par. Alnilam (Epsilon Orionis), es otra súper gigante blanco-azulada, pero a 1.350 años luz, y ocupa el centro del Cinturón de Orión; siendo la más brillante de las Tres Marías. Mintaka (Delta Orionis), se encuentra a 915 años luz de la Tierra, y es otro sistema triple. El componente principal es una estrella gigante azul, con 30.000 grados superficiales. A su alrededor orbita el componente C, que es de brillo muy inferior. B se encuentra más separado del par central y es mucho más brillante que C. Tanto Alnitak como Mintaka pueden observarse como sistemas dobles a partir de telescopios medianos.

Datos Observacionales:

Alnitak: ascensión recta: 5h. 41m. Declinación: -1° 56m. Magnitud visual: A: 1.74, B: 4, C: 9.9. Separación A de B: 2,4 segundos de arco, A-B de C: 58.

Alnilam: ascensión recta: 5h. 36m. Declinación: -1° 12m. Magnitud visual: 1.7

Mintaka: ascensión recta: 5h. 32m. Declinación: -0° 18m. Magnitud visual: 2.2, B: 6.3. Sepración: A-C de B: 53 segundos de arco.

"La nebulosa del fantasma" (NGC 1977, 1973 y 1975): es una nebulosa de reflexión, otro fragmento del complejo nebular de Orión. Alterna zonas de emisión con zonas de reflexión, iluminadas por sus nebulosas vecinas M 42 y M 43. Tiene una franja oscura de polvo interestelar que recorre su parte central que parece dibujar la figura de un fantasma o un hombre en actitud de correr, según desde donde se lo mire. Está asociada también a un cúmulo estelar.

Datos Observacionales: ascensión recta: 5h. 35m. Declinación: - 4° 51m. Tamaño aparente: 20 x 10 minutos de arco. Magnitud visual: 7 (1)

M 78 (NGC 2068): es otro fragmento gaseoso también perteneciente al complejo de Orión; una nebulosa de reflexión que se extiende por cerca de 4 años luz, iluminada por estrellas azules cercanas. Puede observarse en cielos oscuros con telescopios pequeños.

Datos Observacionales: ascensión recta: 5h. 47m. Declinación: 0° 3m. Tamaño aparente: 8 x 6 minutos de arco. Magnitud visual: 8.3 (1)

Sigma orionis: sistema estelar quíntuple que puede ubicarse fácilmente cerca de la estrella Alnitak. De las cuatro estrellas principales (A, B, C y D), sólo sobresale el componente principal (A), que es a su vez doble.

Datos Observacionales: ascensión recta: 5h. 39m. Declinación: -2° 36m. Magnitud visual: A: 3.7 (sistema doble 5.1 y 4.2, con una separación de 10 segundos de arco), B: 6.6, C: 7.5 y D: 10. Separación: A y su compañera: 10 segundos de arco, A de B: 11, A de C: 13 y A de D: 41

NOTAS Y REFERENCIAS

(1) Objetos observables sólo en cielos muy oscuros, lejos de las ciudades.

(2) Objetos muy difusos con magnitudes difíciles de determinar.

(3) Un telescopio chico es aquel no mayor a 10 u 11 centímetros de apertura. A partir de 15 centímetros hablamos de telescopios medianos, y a partir de 20 o 25 centímetros de diámetro, de telescopios grandes.

(4) En el cielo podemos tomar medidas fácilmente a través de referencias simples: La proyección de nuestro pulgar arqueado, será equivalente a 2º. Un puño cerrado a 10º, mientras que nuestra mano entera desplegada equivaldrá a 20º. Las medidas son lógicamente aproximadas, ya que el tamaño de cada mano es diferente, pero nos darán una clara idea para ubicarnos.